2025-08-13 15:04:08 深港网

2024年底,国家医保局发布《放射检查类医疗服务价格项目立项指南(试行)》,首次将“动态X线摄影”列为独立收费项目,在国家层面获得了独立的收费编码,标志着这项创新影像技术正式获得官方价值认定,这为各省制定具体收费政策提供了统一框架。随后2025年全国多省迅速响应,安徽、福建、广东、四川等省份相继出台细则,在全面降低常规影像检查价格的同时,为动态DR设立了每部位20-55元不等的专项收费。

01 动态DR收费政策在全国多省落地与实施

在“基础普放降价,创新功能合理补偿”的总体原则下,各省级医保部门迅速行动,将动态DR收费纳入本省医疗服务价格体系。从2025年上半年开始,多省密集出台动态DR收费政策,形成了具有地方特色的落地模式。

安徽省:于2025年4月28日率先实施新规范,新增动态摄影收费项,定价为40元/次。该省特别强调数字影像服务的强制性,规定无法提供服务的机构需减收5元。对动态收费定义为“通过动态 X 线摄影(含数字化),实现对患者投照部位的定位、X 线成像及分析。”

山东省:2025年7月1日起执行新规,动态X线摄影以次为单位收费,价格为55元/次,收费类型为加收项,为目前动态收费的最高价格。同时在省属医院试点“基础摄影费+动态功能加收”的分层收费模式。

北京市:于2025年8月31日起实施新规,动态X线摄影同样以次为单位收费,价格为50元/次,医保类别为甲类。其对“动态X线摄影”定义为:指在普通数字X射线成像技术的基础上,通过低剂量连续或脉冲曝光,探测器同步采集数字信号,所得图像经处理后获取人体组织、器官或系统的定量或半定量功能性信息和动态图像的成像技术。

其他省份动态:河南、四川等省份在2025年集采方案中明确将动态DR作为重点采购品类,这些动向预示着全国范围内的政策联动正在形成。

各省在落地国家指南时,基本上收费类型为“加收项”,即将动态功能纳入整体检查定价结构,不单独列项但提高整体价格基准。在收费指南中,加收项的定义为“指同一项目以不同方式提供或在不同场景应用时,确有必要制定差异化收费标准而细分的一类子项,包括在原项目价格基础上增加或减少收费的情况;实际应用中,同时涉及多个加收项的,以项目单价为基础计算相应的加/减收水平后,据实收费。”

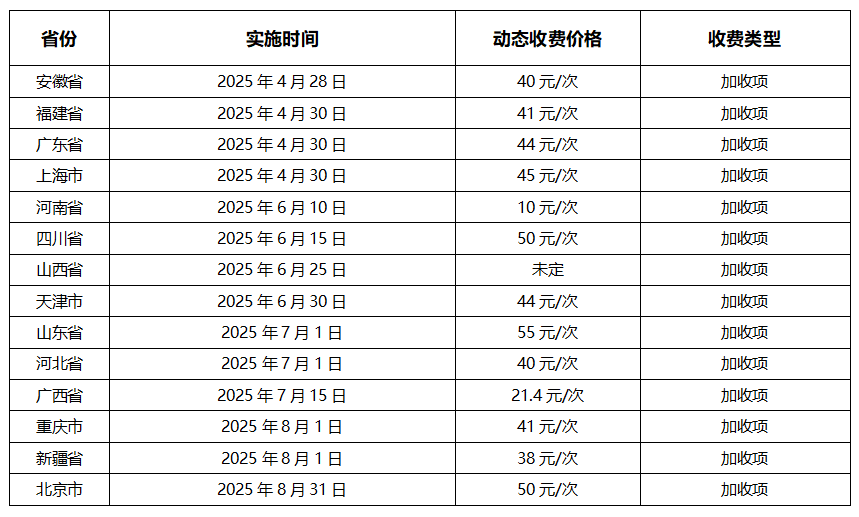

全国动态DR收费政策落地情况概览表

02 动态DR收费征收机制的运行逻辑与细则

动态DR收费并非简单的“按次计费”,而是一个融合了技术服务价值、设备创新功能和医疗质量要求的复合型收费体系。通过分析各省政策细节,可梳理出征收机制的核心逻辑。

分层收费结构设计

动态DR收费普遍采用 “基础+动态”的分层模式。

基础摄影费:各省基本统一在40元左右(如安徽、河北),包含常规体位摄影和数字影像服务。

动态功能加收:当启用透视、动态观察、连续点片等高级功能时,可加收20-55元/次。

这种结构既体现了技术增值,又避免了重复收费。以全脊柱检查为例:传统静态DR需多次拍摄拼接,现在一次动态摄影(40元基础+40元动态功能)即可完成,总费用80元;而若采用CT全脊柱扫描,费用可能高达600元以上。

数字影像服务强制要求

各省政策均将数字影像服务作为强制配套要求,必须提供数字影像上传、存储和共享服务,无法提供合格服务的机构需减收5元/次,允许收取“数字胶片云储存服务费”替代实体胶片。这一要求推动了影像数据的互联互通,促使医院升级PACS系统,为远程会诊和区域影像中心建设奠定基础。

03 国家政策背后的战略考量与动态DR临床价值

在全国医疗服务价格普遍下调的背景下(湖南放射检查平均降幅4%,年减轻患者负担3.2亿元),动态DR能够获得专项收费资格,体现了国家对创新医疗技术临床价值的精准判断和政策扶持。这种政策倾斜源于动态DR技术本身的革命性和不可替代性。

技术替代价值:精准诊断的革新

动态DR解决了传统静态DR的固有技术缺陷,实现了普放设备的精准化突破。

可视化操作:医生可在透视下动态观察病灶,改变传统“盲拍”模式,大幅降低废片率。如颈椎张口位摄影,传统DR废片率达15%-30%,而动态DR高清点片可将成功率提升至95%以上。

多功能一体化:单台设备整合常规拍片、胃肠透视、造影检查、全身拼接等多项功能,显著提升设备利用效率。

辐射剂量控制:动态DR采用脉冲透视和智能点片技术,较传统透视剂量降低80%以上,较多次重复拍片的累积剂量更低。

临床诊疗升级:从形态学到功能评价

动态DR的独特价值在于实现了静态结构评估与动态功能评价的结合,填补了CT与MRI在功能成像方面的空白。

运动功能评估:在关节运动范围评估、脊柱动态稳定性测试方面具有不可替代性。如腰椎动态位检查可发现中立位X线无法显示的椎体滑脱。

器官功能成像:通过连续动态观察实现功能评价。如动态DR肺功能成像技术可评估膈肌运动度、肺野面积变化,辅助诊断COPD。

骨科诊疗一体化:负重三维体层摄影,为脊柱侧弯、膝骨关节炎患者提供了更加精准、普惠、高效的诊疗方案。

产业创新引导与医疗资源优化

国家推动动态DR收费更深层次的原因是引导国产医疗装备产业创新和优化医疗资源配置。首先,通过扶持动态DR等创新技术,打破高端设备垄断,推动国产替代。目前安健等国产厂商已实现技术赶超,全球动态DR三大核心厂商中安健科技占据一席。其次,有助于基层医疗能力提升,动态DR兼具多功能与性价比,适合基层配置。一台设备即可满足90%的普放需求,解决基层医院设备匮乏问题。最后,有利于合理分级诊疗,通过价格杠杆引导常见病在基层用DR检查,三甲医院专注复杂病例的CT/MR检查,优化资源配置。

2024年多省启动的医疗设备集采中,动态DR已成为重点采购品类。山东省集采数据显示,动态DR采购占比从2023年的35%提升至2025年的70%以上,反映了政策导向对资源配置的直接影响。

04 全面降费背景下创新医疗技术的价值认可

在全国医疗服务价格普遍下调的背景下,动态DR能够获得新增收费项,体现了国家对创新普惠医疗技术的精准支持。这一政策背后蕴含着深刻的医疗改革逻辑,是一场精准医疗的普惠化实践。

动态DR收费政策实质上是为精准影像诊断能力下沉提供经济杠杆,通过专项收费弥补设备升级成本,推动二级及以下医院配置动态DR。基层患者无需转诊即可获得高质量影像服务,减少漏诊误诊,检查费用仅为CT的1/5-1/10,减轻医保负担。

新价格政策构建了医院效益与患者负担的平衡机制。单台动态DR(约150-300万元)可通过功能加收在3-5年回收增量成本,充分利用设备价值,提高科室运营效益。动态检查缩短单患者检查时间,如全脊柱检查从30分钟缩短至10分钟内,有助于提升服务效率。检查成本相较于CT更低,有利于降低患者就医成本。

纵观各省政策实践,一个清晰的医疗技术价值评估体系正在形成:山东将动态摄影明确定价55元/次,安徽将其整合入26项放射检查新体系中,其他省市皆在全面降费的同时为创新技术预留空间。这些探索共同指向一个目标——建立基于临床价值的价格形成机制。

随着动态DR在全国基层医疗机构的普及,这项技术正在改写中国普放诊断标准:在甘肃,全脊柱动态检查成为青少年脊柱侧弯筛查的标配;在安徽,DR下的关节运动评估为骨科医生提供关键诊断依据;在湖南,低剂量的动态透视让长期随访的慢病患者免于辐射担忧。

国家医保局在规范大型设备检查价格的同时,专门为动态DR开辟收费通道,正是看到了它作为普惠精准医疗载体的独特价值——用适宜的成本,为最广大人群提供最优质的影像服务。