2025-09-11 19:22:58 西盟科技资讯

过去二十年,如果你问一个大学生“你想找什么样的工作”,答案的变迁可能比一部电视剧还要跌宕起伏。

从千禧年初扎堆考公、拼国企,到十年前追逐BAT、勇敢创业,再到如今“灵活就业”“数字游民”渐成常态——中国年轻人的就业选择,早已不只是个人的择业偏好,而是一面折射中国经济转型、技术革命与代际价值观嬗变的镜子。

在这条奔涌起伏的就业河流中,有一类机构始终在努力做那个“摆渡人”与“造桥者”:职业教育培训机构。它们或许曾被简单视为“考证工厂”,但在二十年与就业市场的共振中,它们已悄然进化成连接教育、产业与人的关键节点。

就业二十年:一代人有一代人的“战场”

回望世纪初,经管、法律专业学生人手一本《申论》,公务员考试热度一夜爆发。“体制内”这三个字,代表着稳定、保障与身份认同,是那代大学生在不确定性中的理性选择。

但变化比预期中来得更快。

随着中国加入WTO,外企、民企纷纷崛起,尤其是移动互联网的浪潮席卷而来,“平台经济”重塑了整个就业生态。2015年,互联网行业首次超越金融,成为最吸引高校毕业生的行业。也正是在这个阶段,“大众创业、万众创新”点燃了大学生的创业热情。他们不再仅仅寻找工作岗位,而是开始寻找“赛道”、寻找“风口”。

来到当下,就业图景变得更加多元,也更为复杂。

有人追求自由,成为Up主、独立设计师、跨境电商运营,在灵活就业中实现自我价值;也有人回归现实,再度挤向考公考编的独木桥。这看似矛盾的选择背后,其实是年轻一代在理想与现实间寻找平衡的艰难尝试。国家统计局数据显示,当前灵活就业人员规模已达2亿,其中大学生群体比重正在快速上升。

教培的角色蜕变:从“教考证”到“助就业”

就业观念的剧变,推动整个职业教育行业重新定义自身使命与发展路径。

早期的职业教育机构多聚焦于证书培训、考试辅导,被视为通往稳定工作的“跳板”。但随着经济结构转型与技术迭代加速,企业对人才的需求从“持证上岗”转向“能力适配”,职业教育机构也逐步从单一授证向多元赋能转变。

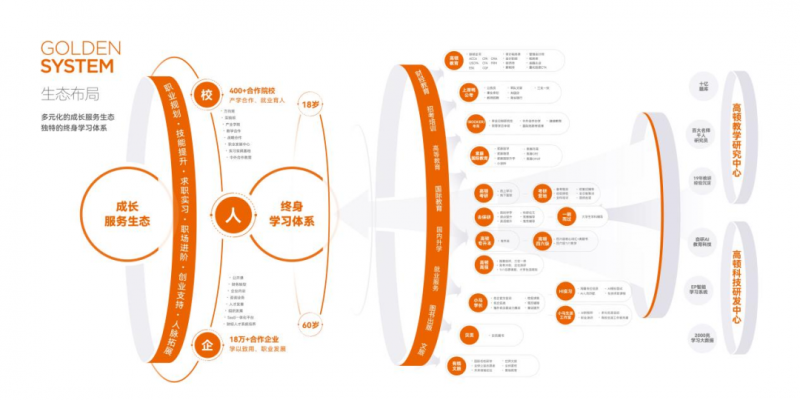

越来越多的机构开始构建覆盖职业全周期的服务生态,包括学历提升、技能培训、实习推荐、就业对接乃至创业支持。它们通过校企合作、产教融合、实战项目等多种方式,试图打通从学习到就业的关键环节,帮助年轻人实现从校园到职场的平滑过渡。

在这一过程中,职业教育不再只是“补课”或“考证”,而是逐渐成为人才成长的基础设施。尤其在AI技术冲击和产业结构升级的背景下,职业教育机构正积极与企业共建能力标准、开发实务课程、搭建资源平台,助力年轻人应对快速变化的就业环境。

以高顿为例,其20年的发展路径正是这一行业转型的缩影。

从最初的"单点切入"走向"全周期陪伴",高顿逐步拓展至考研、公考、国际教育、实习实训等领域,构建起多品牌、多场景的业务矩阵,响应不同群体的职业发展需求。

近年来,随着Z世代对情感联结和体验重视程度的提升,高顿还推出“第三空间”式学习社区和陪伴式成长服务,通过线下学习中心、导师长期跟踪、小组式互助学习等方式,为学生提供除校园和家庭之外的成长支持环境。这类服务不仅缓解了大学生的迷茫和焦虑,更在职业规划、技能提升和心理支持等方面提供持续帮助,增强了学习韧性与就业适应性。

新时代的使命:成为人才困境的“解题者”,而不止是“培训者”

我们必须清醒地认识到:当前的就业市场依然挑战重重。“慢就业”“摩擦性失业”现象广泛存在;AI技术正在取代大量传统岗位;新兴行业求贤若渴却招不到合适人才;两亿灵活就业人群依然缺乏系统保障……这些问题,已无法靠任何单一主体解决。

职业教育机构的价值,正在于其“连接器”的本质——它们既能敏锐感知市场前沿的需求变动,又能深入教育系统传递产业信号;既能赋能个体应对变革,又能协助企业降本增效。

整个行业正在承担起更深层的社会使命:不仅是教育服务的提供者,更逐渐成为人才与产业协同演进的基础设施。面对AI冲击,机构与企业合作重构能力模型,开发人机协作课程;针对灵活就业者保障缺失的问题,它们尝试构建包括技能提升、项目对接、社群支持在内的柔性保障网络;在推动产教融合方面,它们把企业的真实问题转化为教学项目,帮助学生在实践中习得可迁移的能力。

这意味着,职业教育机构正在成为缓解就业结构性矛盾、提升人才韧性的重要力量。它们不仅是就业市场的“响应者”,更逐渐成为人才战略的“共建者”——在政策、高校、企业与劳动者之间,编织一张持续适应变化的赋能网络。

这是一个全新的历史角色。它要求教育机构不只关注商业价值,更要理解并响应时代命题。未来的职业教育,注定是一种融合教育、科技与产业的社会化创新。它关乎每一个人的职业未来,也更关乎中国经济转型进程中——最重要的人才生态是否坚实、是否包容、是否可持续。