2025-04-24 15:18:03 ZAKER

不知道你有没有同感——前两天的腾讯游戏发布会,终于让人看得不困了。葡萄君说的不只是产品,还是调性。首先我发觉,这次会上真人露脸的数量,相比往年大大增多了。不少项目的制作人、主创,都站到镜头前直接向你介绍产品,甚至海外开发者都有10个以上。

除此之外,会上还放出了一段只有腾讯才能拍出来的街访视频——镜头前是各种年龄段、打扮和职业的玩家,甚至还有老年人……他们多多少少都玩过腾讯的游戏。

这段采访的问答,提到了不少尖锐的问题:有人激情吐槽游戏的外挂、机制、外观、环境;有人抱怨客服藏得深,提了意见策划会反着改;还有人直言,不要想着总是教玩家玩游戏……

虽然这些吐槽日常也不少见,但我没想到,在一年最重要的官方发布会中,腾讯游戏能像这样放下架子。毕竟这些玩家随口一说,就概括了腾讯游戏的两大“原罪”——第一罪,叫“少割我韭菜!”——换个说法,相当于早期广为流传的恶搞Slogan“用钱创造快乐”;

第二罪,叫“他们不在乎我们的想法,我从来没有被回应过”“转人工转人工!多看看评论区吧!”……

这些话就像一个缩影,让你能一叶知秋,看到腾讯游戏“被嫌弃的前半生”。在这半生里,大部分人心中都有个疑惑:腾讯游戏到底是不是只会赚钱,不懂游戏?这样的负面印象,随着岁月的沉淀,久而久之,不论是真心还是玩笑,我们多多少少都有点嫌弃腾讯游戏,甚至已经成了习惯——嫌弃什么呢?不知道,反正嫌弃就对了。

01

被玩家嫌弃,先找找自己问题?

其实腾讯游戏的前半生,注定要被玩家嫌弃。

首先,这和大环境离不开关系——早期产业阶段,游戏市场盗版横行、相当畸形,“玩游戏要付钱”在很多人心中都是个不可思议的事儿;雪上加霜的是,电子游戏还被贴上了太多负面标签,甚至被污名化……

带着这诸多原罪发展的游戏产业,注定让厂商首当其冲。腾讯不是唯一受影响的公司,但有可能是被影响得最深远的之一。

当然,能被嫌弃这么久,腾讯游戏自己的问题也不少。

一方面,腾讯在游戏公司里算是“少年得志”。它在游戏市场的红利期屡屡踩上风口,抓住了不少机会。但抓机会的习惯,也让不少团队过早地形成了路径依赖。所以受早期的设计思维、市场风向等因素局限,不少产品都存在大量历史遗留问题,比如设计上太肝、太氪,或者不够创新。

另一方面,腾讯还有着双重体量诅咒。在内部,大厂的决策流程本身就会形成阻力,带来一些难以避免的失误;在外部,它还拥有最为庞大的玩家群体,铺天盖地的意见更是难以管理。

在这些因素下,腾讯逐渐成了最大的“靶子”。毕竟厂商该骂的点实在太多了,小到一个技能设计、美术元素,大到整个游戏调性、核心玩法,都可以是挨喷的载体。而早期的腾讯,可能既没有意识到问题的严重性,也没有办法很好地处理和应对这些声音。时间一长,沟通缺位就引发了信任危机的爆发。

这个沟通缺位,倒不是说腾讯从来不沟通,而是说他们的许多沟通方法都不怎么聪明,比如利用QQ群、微信群以及常见问题文档等方式答疑,或是通过游戏内外的问卷收集问题,很互联网,但没什么人味。

某射击游戏问卷

我就听某款音游的负责人讲过一个故事:他们一度为核心玩家拉了十几个2000人群,群里不少人会吐槽,说腾讯这么有钱,怎么搞不定曲库的事儿?他们只能不停在群里回答——目前还做不到,因为小团队的首要目标是保证自己活下来,才能慢慢做到更多事……有了合理的解释,加上团队一直在收集反馈,很多老群友逐渐开始主动站出来,自发地给其他玩家解释他们问过官方的问题。

但这也很依赖于服务团队的人力,且体量一大,事情就会复杂得多。

有的复杂,在于决策难度。IEG的用研专家提到过一个经典的例子:一款游戏里有很多玩家要求合服,结果合服之后,反而因为每人分到的资源少了很多,导致很多玩家选择流失——用户提出需求时,不会考虑背后的连锁反应,如果项目组看不清本质,就很可能做出错误的决策。

有的复杂,则在于信息量级。处理过客诉的腾讯手游助手团队,提到过一种典型情况:当一线研发整理好解决方案去找用户时,这个用户可能早就被实时刷新的信息给淹没了。在早期,解决客诉本身是个救火的事儿,但有些火苗燃起来时,可能根本就很难顾及。

放大到整个品牌层面,也是一样的道理——以前的腾讯还没集中精力去做这些事情,等想做的时候,体量大到惊人,用户需求既多且杂,决策难度也上升了不止一个等级。

所有游戏厂商,多多少少都要面对这样的事,而腾讯可能是其中最典型的一个。所以到后来,大家虽然都玩过腾讯游戏,但很少有人会骄傲地说自己是腾讯玩家。“先质疑再质疑”,乃至下意识地嫌弃腾讯游戏,也成了玩家的一种正确。

再极端点呢?那可能就是恨了。像我们的后台留言里,时常会出现一种打着思想钢印的读者——不论文章内容如何,他们只要看到腾讯游戏相关的字眼,就会直接吐槽或开骂……

02

好好说话,真有那么难吗?

其实要说腾讯不在乎用户,也有点冤枉,它可太在乎了。

强用户导向,本来就是腾讯的底色——2017年在《管理视野》的采访中,马化腾说过:“从第一天开始,我们几个创办人就非常看重用户的需求和体验。那个时候大家没日没夜地为用户着想,无论是听到用户的一点抱怨也好,还是网络的反响也好,我们二话不说,完全不用发号施令,大家会自发地去做调整和改进。”

这样的底色,同样渗透到了游戏业务中。像腾讯副总裁姚晓光提出过“蘑菇理论”(有个精神病人,每天打着把伞蹲着,没人知道他怎么想。一个心理专家也拿着伞蹲在他旁边,什么都不说,一星期后,病人终于开口了:“难道你也是蘑菇?”蘑菇理论就要求开发者像这样为用户思考);

天美T1总经理单晖,曾要求项目组全体策划都去给玩家打电话、在QQ和微信上解答问题;魔方工作室群总裁张晗劲也和我们聊过,他们项目的的解法不是拍脑袋设计出来的,而是“天天接触用户,自然生长出来的”。

但即便有用户思维和强大的基建,全球第一梯队的腾讯游戏依然在用户沟通上做得不好……这就很尴尬,甚至有点丢人了。

为什么呢?因为在对外沟通表达的层面上,腾讯游戏整体给人的印象,依然是相当缺少人味儿、有点高高在上的。换句话说,懂得怎么服务用户的腾讯,反而在很长一段时间里都没学会和玩家“好好说话”,更别说和玩家打成一片了。

没办法,沟通说起来简单,实际上应当是生活里最难的事情之一。放在游戏行业,早年间也没有多少开发者能做好公众表达、公开沟通。除非天赋异禀,否则谁都得从头开始克服恐惧、慢慢学习。

最先遇到的考验,可能是你愿不愿意把自己放在那个位置上——对大部分开发者来说,用具体的身份出来直面玩家,本身就需要克服很大的心理压力。毕竟如今网络环境复杂,一旦节奏激烈,甚至有可能被人身攻击、开盒、P遗照之类的激烈手段伤害。

即使是身经百战的制作人,也不一定能熟练地面对大众和镜头表达。像葡萄君参与过的,某款头部游戏的周年直播里,当时的制作人就显得有些紧张,表达不甚流畅——其实他非常真诚,反复地感谢玩家、承认错误,甚至一度眼角湿润。但很多制作人都和他一样,技能点没有点在公开表达这块。

更难的是,就算你会表达,也不一定能做到有效沟通。

一方面,大部分沉默的玩家,要么是找不到反馈渠道,要么是忍忍就算了,总之最终意见没有被传达到,大家只会觉得“腾讯根本不在乎我们”。这就要求团队得做好不止一条沟通渠道,既要有视频、直播之类的公开表达,又要有各个平台的沟通阵地,还要有游戏内外的各种问卷和客服……

早期,腾讯很多团队虽然也重视玩家的反馈意见,但沟通形式相对单一,基本都是以公告单方面宣布调整,也不会特别接地气——甚至有些行文格式,可能干脆是套网上找的公告模版。这就很难让人觉得亲切、看得入眼了。

另一方面,如今的玩家也越来越硬核、专业,没法再“糊弄”了。像是在射击游戏这个领域,《三角洲行动》《无限法则》《卡拉彼丘》……好几款产品的制作者,都和我们说过一种类似的情况——内测玩家一上手,光听枪声就能指出你这把枪的枪感做得不到位。

如果厂商沟通、表达能力的进步,还赶不上玩家需求变化的速度,裂痕就会越来越大。

03

Shall we talk?

在腾讯游戏的前半生,这个裂痕是很大的,所以骂腾讯游戏,或者嫌弃腾讯游戏是一种正确。

嫌弃腾讯游戏的玩家,对它的印象也好不到哪去。一位产品市场的负责人曾告诉我们,他们找用研团队做过印象调查,结果发现不少人对某团队的印象,都是充满爹味儿、带着大金链子的中年暴发户……但实际上,很多同事明明都是有着有趣灵魂的年轻人。

这种刻板印象,要怎么改变?很难,真的很难,就像思想钢印很难克服一样,腾讯也做不到让那些负面印象根深蒂固的人都变成粉丝,只能尽量追求“路转粉”。

很难,但近年,与其躺着挨骂,腾讯游戏好像想起身做点什么了。最典型的一点是,腾讯开始从“人机”转向越来越有“人味”,笨拙却实在地和玩家沟通。我想起陈奕迅的一首歌,歌词还挺适合这个情境:“Shall we talk,Shall we talk?就算牙关开始打震别说谎……”

具体到行动上,首先是沟通频次和方式的转变。一开始,这些转变还算不上大,只是用更随性自然的方式说话而已。但对于一直缺少人味儿的官方来说,这是个很好的突破点。

渐渐地,他们开始反思该怎么好好说话,改掉“直男沟通”的风格,把姿态放低,甚至会对内讲:“只要玩家喜欢,我们可以低到尘埃里。”

放得有多低呢?很明显的一个现象是,不少项目组都在高强度玩梗,官方下场自嘲自黑。梗里的负面元素和攻击性,很多时候就这样被消解了一大半,也让玩家觉得和项目组更近了。

比如《你看到的我》这首歌,本来是《穿越火线》玩家讽刺外挂哥剪辑的BGM,后来却成了CF玩家特有的梗。项目组办嘉年华时,也请原唱来唱了这首歌,结果第一句“背背背背起了行囊”响起,全场就都绷不住笑了。

到了今天,你已经很难再看到那种特别严肃正经、完全不会整活的腾讯游戏官方号了。更多是点开主页,就有一堆大家耳熟能详的梗,冲浪速度不是一般地快。

活整多了,玩家开心,项目组自己也能得到很多正反馈。一位腾讯游戏的营销就分享过,他们从2021年开始玩“抽象”,不仅有很多内容在C端火了,甚至还一度让马化腾都惊讶,觉得他们竟然能做出这么好玩的内容……

在研发这块,也有大量项目组开始搞游戏内容共创,从“单向输出”转向“双向奔赴”。虽说在一些关键的规则设计上,策划还是要经过慎重思考才能决策,但至少在很多内容选择上,项目组可以尽可能尊重玩家意见。

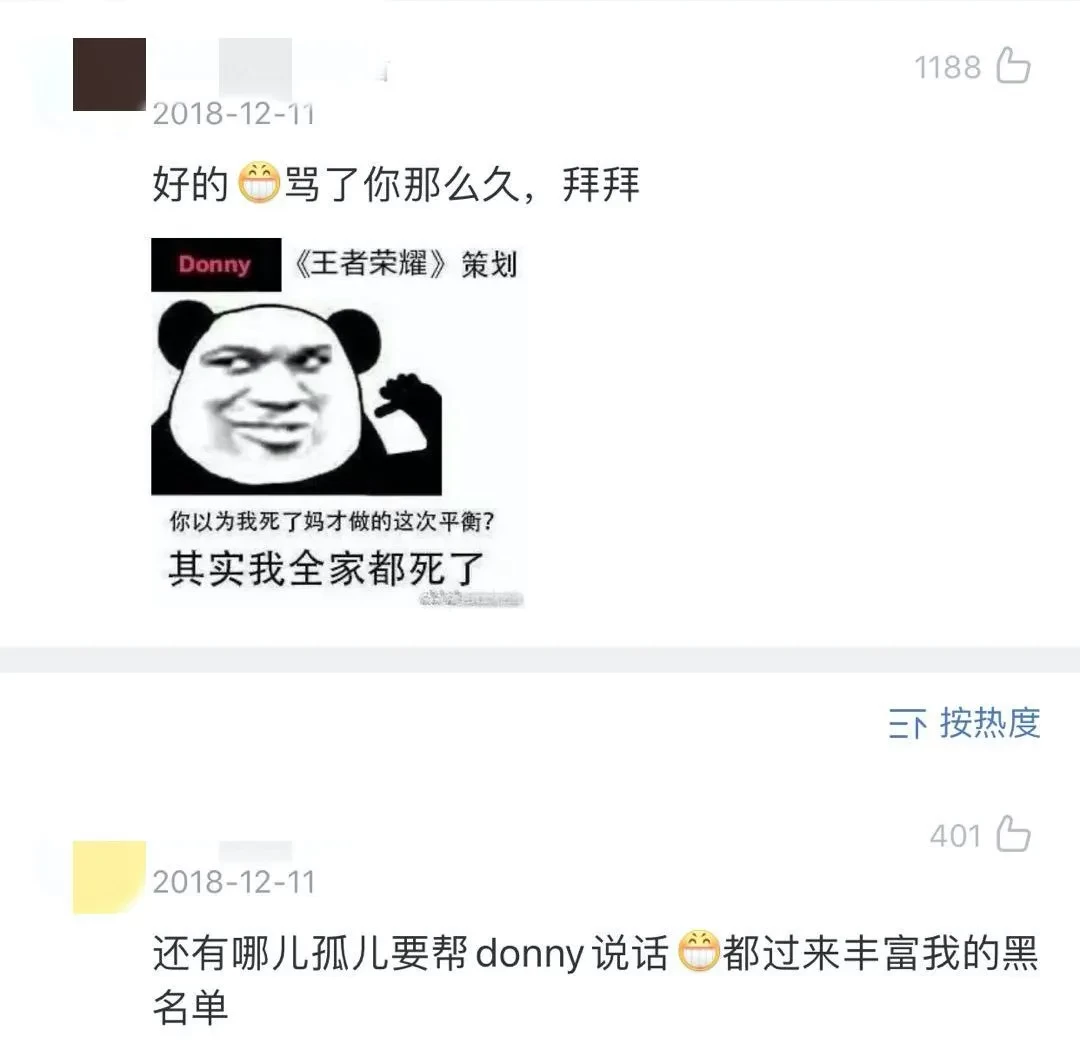

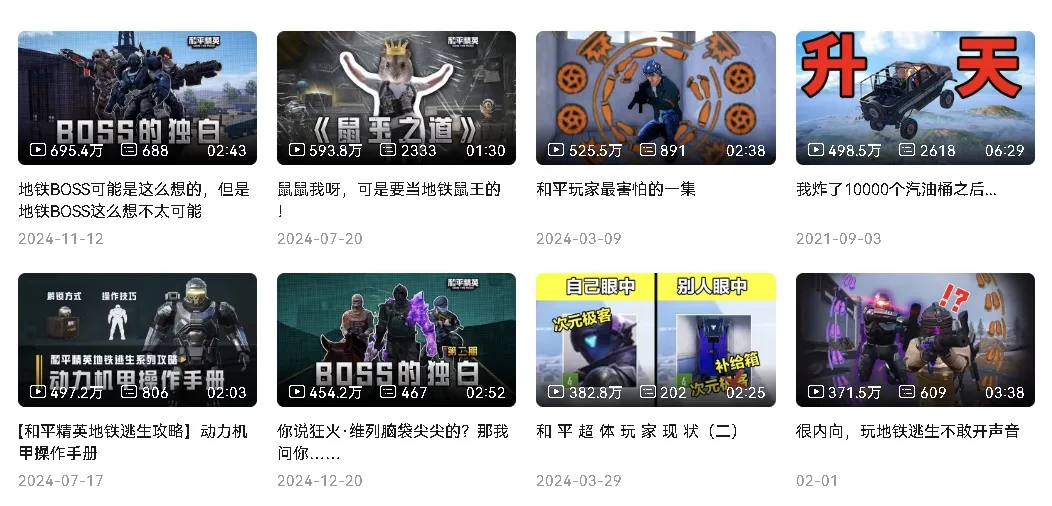

不过要从根上解决问题,光培养习惯是不够的,还要形成更多系统性机制。比如在各种维度提升沟通的频率和深度,定期举办玩家见面会,推出固定的长线沟通栏目等。像《王者荣耀》有“老亚瑟的答疑时间”和“策划开麦了”,《和平精英》有“战斗体验圆桌会”,《穿越火线》有“策划有话说”……几乎各个项目组都普遍在做。

头像也很低姿态……

在更高的角度,腾讯游戏这个大品牌也亲自下场,推出了一档叫《鹅总小法庭》的栏目,专门邀请玩家和项目组成员“对簿公堂”,当面拷打和交流。

这个栏目,我个人感觉算是腾讯游戏转变沟通方式的集大成之内容——真人露面、深度交流、解决问题、低姿态、玩梗整活,这些全部包含在内,而且规格都不低。像是《冲呀!饼干人:王国》的那期节目,除了邀请到国内团队策划和资深玩家之外,节目组甚至把韩方制作人兼CIPO,以及制作人兼CEO都请过来了……

在节目里,玩家所问到的问题也都是大伙最关心的。比如拷打MOBA手游,就有人问举报机制、匹配机制和英雄强度平衡;拷打卡牌游戏,就有人问数值和资源的设计。问题之尖锐,也让不少策划汗流浃背了。

去年年底,B站有UP主做过第三方统计:前五期《小法庭》节目中参与产品承诺优化的内容,56%都落实了。

最近,他们又整了不少花活,比如把CFM策划送去当客服,找资深玩家评审新游《荒野起源》,后者葡萄君也参与其中。本来我以为,这只是一次正常的评审交流,结果没想到被他们骗了……

事情是这样的:一开始,我们几个玩家自我介绍,看起来都很自然,有多年的UP主,有SOC的老玩家,也有没玩过的新人。试玩后,我们围在一起吐槽游戏最“反人类”的设计,比如手机UI不能自定义、核心卖点之一的玛卡还不够吸引人……一度让小黑屋里的策划听得汗流浃背。

但我们一通吐槽之后,小鹅官竟然说,其实有个策划从开场就潜伏在我们之中,一直装作玩家——场面瞬间变成了“谁是卧底”,甚至还有两位嘉宾猜测葡萄君是假的……最终知道了策划的真实身份,搞得我们反倒还有些不好意思。因为他确实很像一个朴实的玩家,还一直和我们坐在一起吐槽游戏。

你看,有时候沟通就是这样,谁都以为很简单,但真正临场才有实感。而腾讯游戏已经逐渐适应,甚至开始搞这种花活了。

这样的变化,其实让腾讯游戏对策划的能力要求提高了一档。不仅要研发运营,还要参与沟通、应对舆情。简直是要从埋头做事的“技术宅”,被强行调教成社牛的“交际花”……

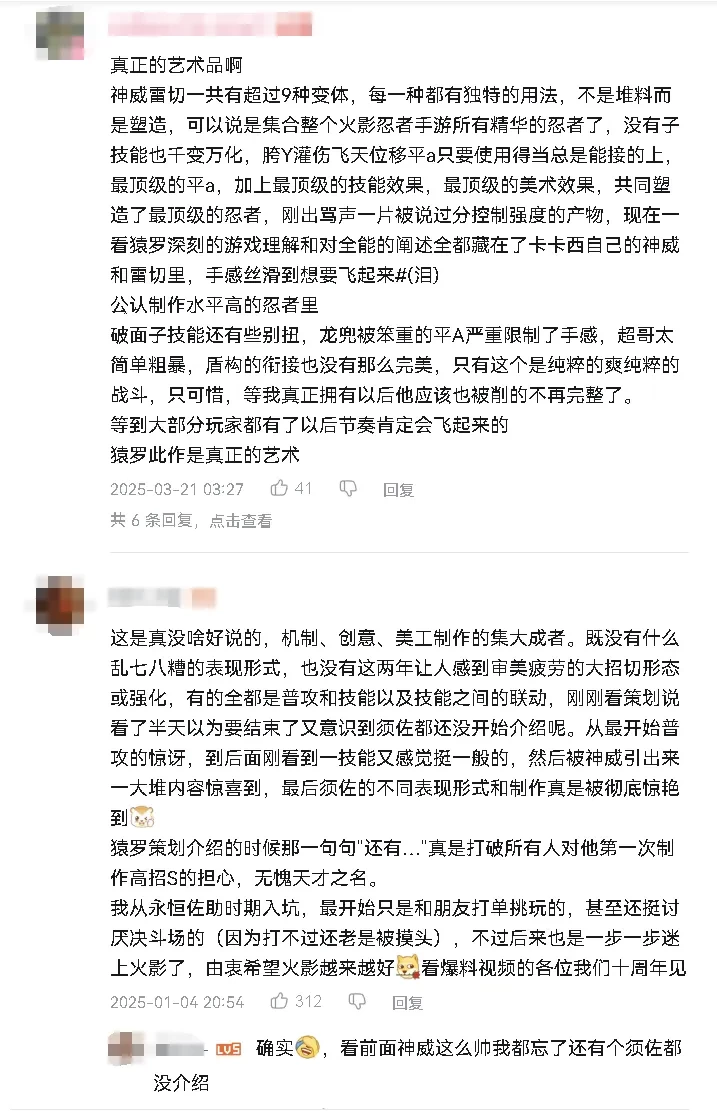

但好在,保持这种姿态久了,就的确有更多玩家开始转变印象,接纳腾讯游戏,或者说转变为一种“监督你好好做游戏”的态度。即使不是都在夸,也明显有了更多理智看待游戏、就事论事的玩家。我记得《火影忍者》的双神威卡卡西上线那阵,就有不少人直言设计是“艺术品”。都夸到这份上了,也没人觉得是水军。

就连我们公众号后台的留言区,理智讨论的声音也多了不少。

04

“人味”是比技术更稀缺的竞争力

说真的,游戏产业发展到现在,也没人真喜欢那种充满浮躁和不信任的大环境。玩家也嫌弃,团队也委屈,最终很难有人真的收获快乐。但信任危机形成后,如今的集体潜意识就是必须质疑,必须鞭策,而厂商也走到了必须面对这些问题的关口。

在中国,腾讯无疑是最懂流量的公司之一。但腾讯游戏被嫌弃的前半生,恰好也证明了一点:在如今的游戏行业,“人味”可能成为了比技术更稀缺的竞争力。

说到底,玩家要的不是完美解决问题,而是能被听见、被重视的态度,再加上一点亲切友好的互动。就像《Shall we talk》歌词里唱的:“如果心声真有疗效,谁怕暴露更多?”即便问题很多,改起来很难,直面问题总比回避好;哪怕真的改不了,向玩家解释清楚,也总比装死强。

而这几年,腾讯游戏的改变可能也在证明,学会好好说话、互相包容,就能解决一些问题。当然,这不是一锤子买卖,而是一种需要长期维持的意识和态度,就像运营从业者常说的那句——战战兢兢,如履薄冰。

中国游戏的玩家,其实是最期望中国游戏进步的一群人。但进步,从来不是停在原地等奇迹,而是愿意坐下来聊聊,一起把不可能变成可能。而我相信,只要游戏团队和玩家们能带着这样的意识一起前进、成长,中国游戏行业还能更进一步,开启新的阶段。(文章转载自:游戏葡萄)