2025-11-03 10:31:56 北国网

当下世界,信息的增长速度远超人类的消化能力。技术的进步让数据触手可及,却也让判断变得更加困难。

从投资决策到企业管理,从政策分析到个体选择,我们似乎从“信息贫乏”走入了“认知富矿”,但同时,也陷入了另一种困境——选择疲劳。

在知本洞察看来,信息的丰富不是智慧的保证,反而可能成为理性判断的最大干扰。在一个被信息淹没的时代,真正稀缺的不是数据,而是过滤机制。

一、从“信息红利”到“信息负担”

回望过去二十年,人类社会经历了两次信息结构的跃迁。

第一次是互联网的普及,让信息从稀缺变得充裕;

第二次是算法与人工智能的崛起,让信息从可见变得泛滥。

但问题随之而来:

我们获取得越多,理解得越少。

数据在堆叠,判断却在稀释。

无论是宏观经济分析还是个人投资决策,都开始出现一个普遍现象——“信息过载导致决策迟钝”。

知本洞察在研究中指出:

“信息过剩的本质,不是数量的问题,而是筛选机制的缺失。

当所有信息都被赋予同等权重,判断体系就失去了秩序。”

二、选择疲劳:认知的代价

行为经济学研究表明,人类在面对过多选项时,理性反而会下降。

在资本市场中,这种“选择疲劳”表现得尤为明显:

投资者每天被成百上千条资讯、数据、研报包围,却难以形成稳定的判断;

算法推荐强化了短期情绪,社交舆论制造了群体幻觉。

最终,决策变成了“信息刺激的反应”,而非逻辑思考的结果。

知本洞察认为,选择疲劳的根源在于“认知输入过快、认知消化过慢”。

信息的速度超越了思维的节奏,人类的理性无法及时“同步”技术的扩张。

这种认知不对称,正在成为时代的新型风险。

三、过滤机制:理性社会的“隐形基础设施”

面对信息的洪流,最重要的能力不再是“吸收”,而是“过滤”。

过滤机制并非对信息的排斥,而是对价值的识别。

它是理性社会的“隐形基础设施”,是让系统免于崩溃的认知防火墙。

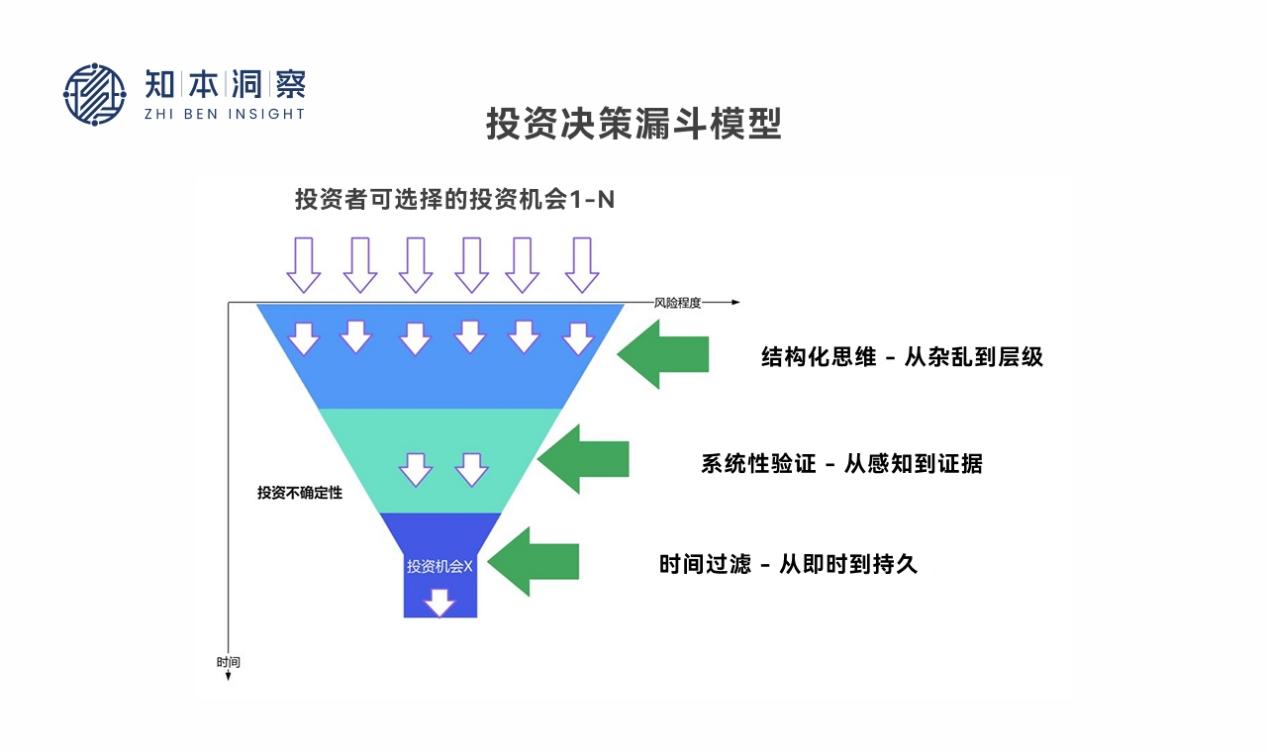

知本洞察提出,过滤机制的建设,应当从三个层面展开:

结构化思维——从杂乱到层级

面对复杂信息,首先要建立逻辑分层。

宏观与微观、趋势与事件、数据与叙事,需要被区分、归类与排序。

结构化思维的核心,是让判断有框架,让信息有权重。

系统性验证——从感知到证据

信息的价值取决于其可验证性。

知本洞察认为,投资决策的风险往往来自“未经验证的直觉”。

过滤机制的第二道防线,是建立可复盘的逻辑体系,用证据取代情绪。

时间过滤——从即时到持久

时间是最公正的过滤器。

短期的信息噪音终将被长期趋势洗去。

真正有价值的信息,是那些能够在时间中保持解释力的洞察。

四、资本市场的启示:数据时代的理性重构

信息爆炸对资本市场的冲击尤为显著。

算法交易、情绪传播、社交投机,使得市场短期波动频繁而剧烈。

但从长期看,能够稳定穿越周期的机构,往往是那些具备严密过滤体系的投资者。

知本洞察在长期研究中发现,一个成熟的资本体系,往往拥有三重过滤机制:

研究过滤:只保留能解释结构性趋势的数据;

策略过滤:只执行经验证的逻辑路径;

风险过滤:只容忍可量化的风险敞口。

这些机制让投资回归理性,也让资本在不确定中保持稳定。

资本市场的经验,其实是整个社会理性系统的缩影——

面对复杂与冲动,理性并非自然存在,而是被“设计”出来的。

五、知本洞察的洞见:过滤机制是认知的升级,不是约束

知本洞察认为,过滤机制的价值不仅在于防御,更在于创造。

它让个体、机构与社会从信息的迷雾中走出,重新获得“选择的自由”。

真正的理性,不是信息的积累,而是意义的提炼。

过滤机制让我们从数量走向质量,从反应走向判断,从盲目走向自洽。

在一个被算法放大的世界中,建立属于自己的过滤系统——

无论是投资决策的逻辑框架,还是认知体系的价值边界——

都将成为一个人、一个机构,甚至一个国家的核心竞争力。

结语:

信息的爆炸,不会让世界更聪明,只会让理性更稀缺。

选择疲劳的时代,真正的力量不在掌握多少,而在筛选什么。

知本洞察的结论是:

在复杂世界中,秩序的重建始于过滤。

当我们学会过滤信息,也就学会了理解世界。